2025年6月1日より、厚生労働省により労働安全衛生規則の一部が改正され、熱中症対策が義務化されました。

これを受け、工場・プラントの現場責任者や安全衛生担当者、中小企業の経営者にとって、社員の健康を守るための「熱中症対策」は喫緊の課題となっています。

本記事では、工場・プラント(防爆エリアなど)における具体的な熱中症対策や、導入すべき設備・制度について分かりやすく解説します。

人的損失や生産性低下を防ぐためにも、今すぐ見直すべきポイントを押さえておきましょう。

▼この記事で分かること

- 熱中症とは

- 熱中症対策の必要性

- 熱中症の義務化内容

- 熱中症対策の補助金

- 熱中症対策が必要な理由

工場・プラントなどの高温環境で、特に防爆エリアではモーターを内蔵した空調服や扇風機は使えませんし、それらでは最近の様な猛暑に対応できません。

NBKマーケティングの「ドライアイス/保冷剤ジャケット」は、マイナス78.5℃のドライアイス冷却と2WAY設計により、作業効率を下げずに、熱中症の根本対策を実現。防爆エリアにも対応しており、これまで熱対策が難しかった現場でも安心して使用できます。現在、導入事例付きの製品資料を無料で公開中!

お気軽に資料をダウンロードして、貴社の現場にも“最涼”の一手を。

>>ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる<<

熱中症とは?

熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能が正常に働かなくなったりすることで起こる健康障害の総称です。

症状は軽度のめまいや立ちくらみから、重度になると意識障害やけいれん、最悪の場合は命に関わることもあります。

特にプラント(特に防爆エリアなど)といった屋内作業現場では、空調が効きにくい場所や高温機器の近くで作業することが多く、知らず知らずのうちに体温が上昇してしまう危険があります。

熱中症は正しい知識と対策によって予防が可能なため、現場での教育や設備の整備が不可欠です。

工場・プラント(防爆エリアなど)での熱中症対策の必要性を紹介

プラント(防爆エリアなど)における熱中症対策は、従業員の健康と安全を守るうえで非常に重要です。

特に夏場のプラント(特に防爆エリアなど)内は、屋外と変わらない、あるいはそれ以上の高温環境となることも多いです。

空調が行き届きにくい構造や、高温を発する機械設備の存在が要因となり、熱中症のリスクが高まります。

また、作業中は集中力が必要であり、発汗や体調の変化に気付きにくいことも重なり、重症化しやすいです。

さらに、熱中症による体調不良や離脱者が出ることで、現場の作業効率や生産スケジュールにも影響が出る可能性があります。

労災事故として扱われるリスクもあるため、企業の管理責任や信用にも関わる問題です。

従業員の命を守り、安心して働ける職場環境を整えることは、企業の持続的な成長にも直結します。

適切な対策を講じることは、経営的にも大きな意味を持つのです。

熱中症対策は義務化された?義務内容と罰則を解説

近年、職場で熱中症による事故発生件数が上昇しています。

こうした現状を踏まえ、2025年6月1日から職場における熱中症対策が法的に義務化されました。

ここでは、熱中症対策の義務化について、義務内容と罰則を紹介します。

▼熱中症対策の義務化内容と罰則

- 熱中症対策の義務内容

- 熱中症対策の罰則

熱中症対策の義務内容

2025年6月1日より、職場における熱中症対策が法令で義務化されました。

対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、1時間以上または1日4時間以上の作業が見込まれる職場です。

事業者には3つの対策が求められます。

まず、1つ目は自覚症状や異常を感じた際に報告できるよう、連絡先や担当者を明確にし、作業者に周知することです。

次に、2つ目が作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送などを含む対応手順を事業場ごとに整備し、分かりやすく伝えることです。

そして、これらの内容を作業者全員に教育・共有し、緊急時に迅速な対応が取れる体制を構築することです。

これらの措置を怠ると、法違反として罰則の対象となるため、実効性のある運用が求められています。

熱中症対策の罰則

2025年6月1日施行の労働安全衛生規則改正により、職場での熱中症対策には罰則が付されるようになりました。

義務化された対策(報告体制整備、対応手順の整備・周知、作業者教育)を適切に実施しなかった場合、事業者や代表者には懲役6ヶ月以下または50万円以下の罰金が科されます(労働安全衛生法第119条等)。

さらに、法人自体にも50万円以下の罰金が課される可能性があり、都道府県労働局長や労基署長から作業停止命令や使用停止命令が出されることもあります。

この命令は、危険な状態が続く現場に対し、作業の一部または全部の停止を求めるもので、企業の操業に大きな影響を与える可能性があります。

また、熱中症による事故が発生した際には、労働契約上の安全配慮義務違反として民事責任(損害賠償)を問われるケースもあります。

これは従業員の生命・身体を守る義務を怠ったと判断された場合に該当し、大きな賠償リスクを伴います。

従って、単なる法令違反にとどまらず、業務停止や損賠まで発展しうるため、義務化された熱中症対策は確実に実行し、記録と継続的な見直しを行う必要があります。

工場・プラント(特に防爆エリアなど)などの高温環境では、一般的な空調服や扇風機では限界があります。

NBKマーケティングの「冷却用ドライアイス/保冷剤ジャケット」は、マイナス78.5℃のドライアイス冷却と2WAY設計により、作業効率を下げずに、熱中症の根本対策を実現。防爆エリアにも対応しており、これまで熱対策が難しかった現場でも安心して使用できます。

現在、導入事例付きの製品資料を無料で公開中!

お気軽に資料をダウンロードして、貴社の現場にも“最涼”の一手を。

>>ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる<<

熱中症対策でもらえる補助金を紹介

2025年6月1日より義務化された熱中症対策に伴い、職場環境整備を行う必要性を感じている方も多いでしょう。

そこで、そうした職場環境整備時に適用可能な補助金制度を紹介します。

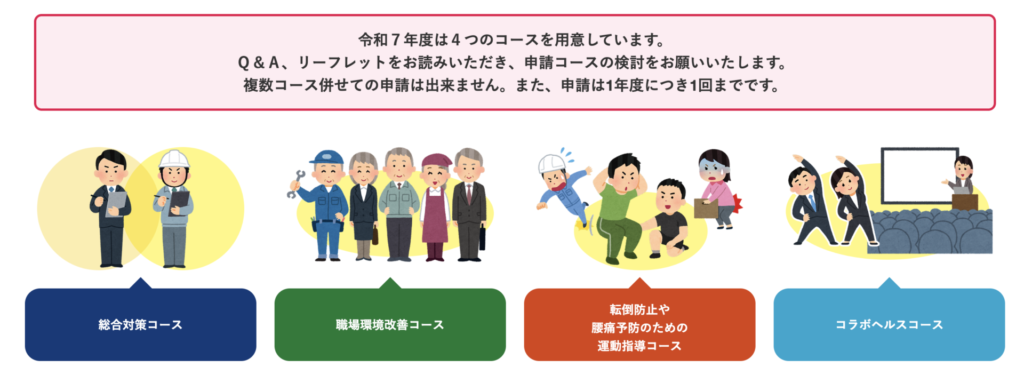

ここでは、主なものを3つ紹介します。利用可能な補助金制度を活用し、できる限り負担を減らしましょう。

▼熱中症対策でもらえる補助金3つ

- 業務改善助成金

- エイジフレンドリー補助金

- 働き方改革推進支援助成金

補助金①|業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が「事業場内最低賃金を30円以上引き上げ」「生産性向上につながる設備投資や教育訓練」を合わせて実施した際、その経費の一部を支援する制度です。

助成率は従業員30人以下で最大4/5、生産性要件を満たす場合は最大3/4、助成上限は600万円。

申請には賃上げ・投資の計画書提出と事後報告が必要で、交付後の実施が要件です。

対象経費には、機械設備、ITツール、教育研修、コンサル導入などが含まれます。

制度利用には、都道府県労働局への事前申請と所定のフォローアップが必須ですので、管轄の労働局での確認をおすすめします。

補助金②|エイジフレンドリー補助金

エイジフレンドリー補助金は、60歳以上の高年齢労働者を常時1名以上雇用する中小企業を対象に、職場環境の改善にかかる費用を補助する制度です。

特に、暑熱環境下での熱中症予防対策プランでは、空調服や移動式スポットクーラー、WBGT指数計、ミストファン、ウェアラブル端末などの導入費用が対象です。

補助率は1/2、上限額は100万円と設定されています。申請期間は2025年5月15日〜10月31日で、交付決定前の支出は対象外となります。

対象経費は、設備導入や工事、専門家による計画策定などが含まれ、申請には計画書や見積もり提出が必要です。

申請は各コースごとに1年度1回で、過去の交付歴がある場合は同内容での再申請はできません。

熱中症対策と高齢者の安全配慮を兼ねた設備投資を検討中の企業は、早めの準備・申請が有効です。

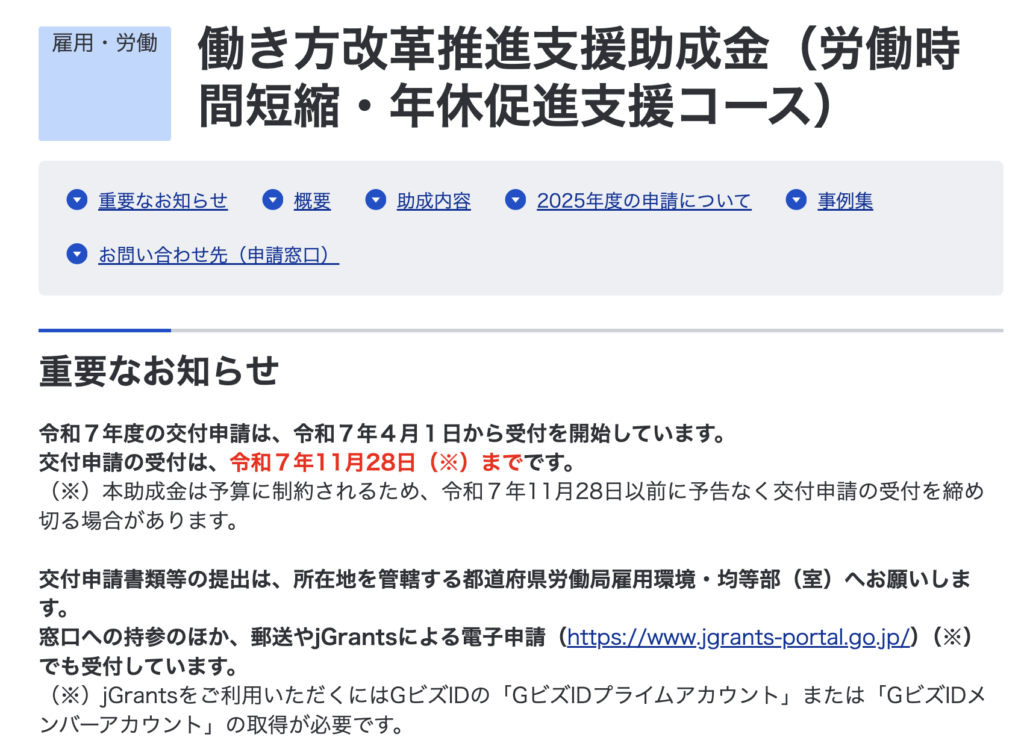

補助金③|働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金は、中小企業が「時間外労働の削減」や「年次有給休暇の取得促進」など、働き方改革に資する環境整備に取り組む際に活用できる制度です。

代表的な「労働時間短縮・年休促進支援コース」では、労務管理ソフト・機器導入、研修・啓発、就業規則改定などの取組が対象です。

補助率は最大4/5、上限は200万円までです。

特に熱中症対策では、空調・換気設備の導入や冷房付き休憩所の整備も対象に含まれ、現場環境の改善に役立ちます。

申請には交付申請書の提出後、取組実施から終了後に支給申請が必要です。

交付決定前の支出は対象外になります。予算枠があるため、早めの計画・申請が望ましい制度です。

プラント(特に防爆エリアなど)で熱中症対策が必要な理由を解説

2025年6月より、熱中症対策が義務化されたことにより、プラント(特に防爆エリアなど)での熱中症対策への必要性も大きく増すことになりました。

ここでは、プラント(特に防爆エリアなど)で熱中症対策が必要な理由を3つ紹介します。

▼プラント(特に防爆エリアなど)で熱中症対策が必要な理由3つ

- 理由①|閉鎖空間で熱がこもりやすい

- 理由②|作業に集中することで体調変化に気づきにくい

- 理由③|労働災害や生産停止のリスクにつながる

理由①|閉鎖空間で熱がこもりやすい

プラント(防爆エリアなど)内は、一般的に窓や換気口が少なく、外気が入りにくい閉鎖的な構造になっています。

さらに、工作機械や加熱設備が多く稼働することで、室内に熱がこもりやすく、温度や湿度が異常に高くなるケースもあります。

特に夏場は屋外の気温も高くなるため、空調が不十分なプラント(特に防爆エリアなど)ではWBGT(暑さ指数)が危険レベルに達することも珍しくありません。

こうした環境では、体温が効率的に放出されず、熱中症の発症リスクが著しく高まります。

従業員の安全確保とともに、作業効率や製品品質にも影響が出るため、早急な対策が求められます。

理由②|作業に集中することで体調変化に気づきにくい

プラント(防爆エリアなど)作業は、単純な繰り返し作業であっても高い集中力が求められるため、作業者が自分の体調の変化に気づきにくくなります。

特に、軽い脱水症状やめまい、倦怠感などの初期の熱中症サインは見逃されがちです。

また、作業工程の都合で水分補給や休憩のタイミングが取りにくい場合も多く、それがさらに熱中症のリスクを高めます。

無理をして作業を続けた結果、急激に体調が悪化し、重度の熱中症に至るケースもあります。

体調の変化に気づいたときにはすでに手遅れ、という状況を防ぐためにも、早期の対策と職場環境の見直しが不可欠です。

理由③|労働災害や生産停止のリスクにつながる

熱中症が発生すると、労働災害として扱われることがあり、企業には安全配慮義務違反としての責任が問われます。

また、従業員の体調不良によって作業ラインが一時停止すれば、納期遅延や製品の品質低下といった経営リスクにも直結します。

重症化して救急搬送となった場合、メディア報道や労働基準監督署の指導対象になる可能性もあります。

こうした事態を未然に防ぐには、作業環境の温湿度管理、適切な休憩時間の確保、報告体制の整備が必要不可欠です。

企業の信頼性維持と生産の安定性確保の観点からも、熱中症対策は“コスト”ではなく“投資”と捉えるべきでしょう。

プラントでできる熱中症対策内容を紹介

ここでは、プラント(特に防爆エリアなど)でできる熱中症対策の内容を3つ紹介します。

▼プラント(特に防爆エリアなど)でできる熱中症対策の内容を3つ紹介

- 対策①|環境面での対策

- 対策②|作業者向けの対策

- 対策③|管理・運用面での対策

対策①|環境面での対策

プラント(特に防爆エリアなど)内は機械の稼働や断熱構造により熱がこもりやすく、作業環境の温度が上昇しやすいのが特徴です。

そのため、環境そのものの温度管理が熱中症対策の第一歩となります。

代表的な対策として、スポットクーラーや大型冷風機の設置により、作業者の近くに涼しい風を直接当てることで体感温度を下げる効果が期待できます。

また、WBGT(暑さ指数)モニターを設置すれば、温度・湿度・輻射熱を加味した暑さの危険度を数値で可視化でき、作業中止や休憩の判断基準にもなります。

さらに、天井や壁面に遮熱シートや断熱材を貼ることで、太陽光や外気からの熱の侵入を抑える効果もあります。

冷房設備のないプラント(特に防爆エリアなど)では、空調付きの休憩所を別途設け、定期的に身体を冷やせる環境を整えることが重要です。

対策②|作業者向けの対策

作業者が熱中症に陥らないようにするには、個人レベルでの予防策が不可欠です。

中でも効果的なのが、空調服や冷却ベストなどの着用です。

これらはバッテリー駆動のファンなどで衣服内に風を通し、体温の上昇を抑えます。

また、こまめな水分・塩分の補給も欠かせません。

熱中症は水分不足だけでなく、発汗による塩分の喪失も原因になるため、プラント(特に防爆エリアなど)ではスポーツドリンクや塩タブレットを常備するほか、アラームなどで定期的な摂取を促す仕組みも有効です。

さらに、朝礼などで体調確認を行い、「眠気がある」「食欲がない」などの兆候を把握することで、早期に異変を発見できます。

作業者一人ひとりが「自分の体を守る意識」を持つことが、事故の未然防止につながります。

対策③|管理・運用面での対策

プラント(特に防爆エリアなど)全体で熱中症を予防・対応していくには、組織的な管理体制の構築が重要です。

まず、発症時に適切な対応ができるよう、対応マニュアルや緊急連絡体制を整備しておく必要があります。

また、管理者やリーダー層に対しては、熱中症の見分け方や初期対応の研修を行い、現場での対応力を高めることが求められます。

加えて、シフト制の見直しや暑さがピークとなる時間帯の作業を避ける工夫も有効です。

例えば早朝や夕方に重作業を配置するなど、業務フローそのものに暑熱リスクを軽減する配慮を盛り込むことが大切です。

管理と運用の工夫によって、継続的で実効性のある対策が実現します。

まとめ

本記事では、2025年6月より熱中症対策が義務化されたことに伴い、プラント(特に防爆エリアなど)での熱中症対策の必要性について紹介しました。

夏場では、特に高温多湿になるプラント(特に防爆エリアなど)現場は熱中症のリスクが急激に高まり、大きな事故につながる可能性が非常に高いです。

本記事で紹介した、熱中症対策内容や利用可能な補助金内容を参考に、現場での対策にお役立てください。

工場・プラント(特に防爆エリアなど)などの高温環境では、一般的な空調服や扇風機では限界があります。

NBKマーケティングの「冷却用ドライアイス/保冷剤ジャケット」は、マイナス78.5℃のドライアイス冷却と2WAY設計により、作業効率を下げずに、熱中症の根本対策を実現。防爆エリアにも対応しており、これまで熱対策が難しかった現場でも安心して使用できます。

現在、導入事例付きの製品資料を無料で公開中!

お気軽に資料をダウンロードして、貴社の現場にも“最涼”の一手を。

>>冷却用ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる<<