近年、気温の上昇や湿度の影響により、工事現場や製造現場での熱中症リスクが深刻化しています。特に高温環境下での業務は、労働災害に直結する危険要因になります。

こうした背景から、労働安全衛生規則が改正され、企業には「熱中症対策の義務化」が課されました。

本記事では、熱中症対策義務化の背景や対象範囲、違反時の罰則について解説します。現場で実践できる対策や熱中症の恐れがある方を発見した際の処置方法についても紹介するので、ぜひ最後までお読みください。

▼この記事で分かること

- 厚生労働省が進める熱中症対策義務化の概要

- 厚生労働省が熱中症対策を義務化した背景

- 厚生労働省が推進する熱中症対策義務化の対象は?

- 厚生労働省による熱中症予防義務化への対策

- 厚生労働省の熱中症対策義務化に違反した場合の罰則

- 熱中症の恐れがある方を発見した際の処置例

- 厚生労働省の熱中症義務化に伴う空調服の効果

熱中症対策にはNBKマーケティングの「ドライアイス/保冷剤ジャケット」がおすすめです。

マイナス78.5℃の強力冷却と2WAY構造により、過酷な環境下でも快適さと安全性を確保します。空調服では防ぎきれない暑さによる集中力低下や作業効率の悪化を防ぎ、熱中症リスクを根本から軽減します。

そして、ドライアイス/保冷剤ジャケットの特長は「防爆エリアでも着用できる」ことです。ファン付の空調服はモーター内蔵のため着用できませんが、ドライアイス/保冷剤ジャケットは問題ありません。

過酷な現場環境での対策をお探しの方は、ぜひこの機会に導入をご検討ください。

>>冷却用ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる

厚生労働省が進める熱中症対策義務化の概要

令和7年(2025年)6月1日より、労働安全衛生規則の改正によって職場での熱中症対策が義務化されました。WBGT28度以上または気温31度以上の環境で、継続1時間以上または1日4時間超の作業を行う全事業者が対象です。

事業者には、熱中症の自覚症状がある作業者や症状が疑われる作業者を発見した際の報告体制の構築が求められます。連絡先や担当者を事前に定め、全作業者への周知が必要です。

また、作業からの離脱や身体冷却、緊急連絡網の整備など、症状悪化を防ぐための具体的な対応手順も策定しなければなりません。

参考:厚生労働省

厚生労働省が熱中症対策を義務化した背景

熱中症対策の義務化には、複数の要因が影響しています。ここでは以下、3つの背景について詳しく解説します。

▼厚生労働省が熱中症対策を義務化した背景

- 背景①|地球温暖化による気温上昇

- 背景②|熱中症による労働災害の増加

- 背景③|労働安全衛生法における高温作業対策の限界

背景①|地球温暖化による気温上昇

地球温暖化の影響で気温が年々上昇傾向にあり、職場環境に深刻な影響を及ぼしています。真夏日や猛暑日も増え、労働者が高温環境に置かれる頻度も高まりつつあるのが実情です。

このような環境変化により、従来の暑さ対策では不十分となり、より実効性のある熱中症予防策が求められるようになりました。気候変動は今後も続くと予測されるため、法的枠組みによる標準化が不可欠とされています。

背景②|熱中症による労働災害の増加

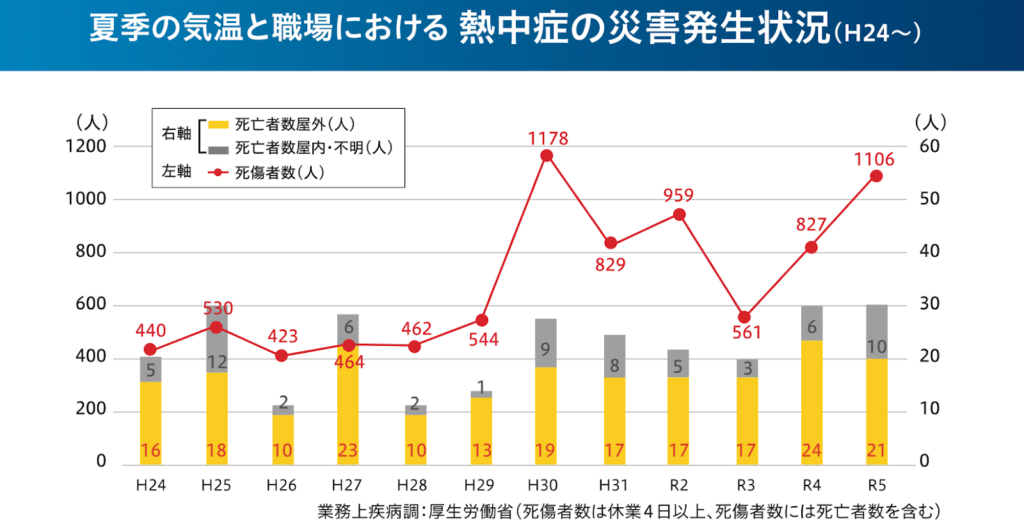

厚生労働省の統計によると、職場での熱中症による死亡災害は近年高止まりの状況が続いています。特に注目すべきは、熱中症による死亡率が他の労働災害と比較して約5~6倍も高い点です。

死亡者の約7割が屋外作業中に発生しており、建設現場や農作業での被害が顕著に現れています。

引用:厚生労働省

熱中症の災害発生状況を見ると、平成30年(2018年)には死傷者数が1,178人と突出して多く、近年でも毎年800人前後で推移しています。死亡者数は年によって変動があるものの、毎年20~30人前後が確認されており、決して少なくありません。

これらのデータからも、熱中症は一過性の問題ではなく、長期的な問題として捉える必要があると言えます。

背景③|労働安全衛生法における高温作業対策の限界

従来の労働安全衛生法では、高温による健康障害防止の必要性は認識されていたものの、具体的な対応方法が不明確でした。

熱中症の死亡者の多くが初期症状の放置や対応の遅れだったものの、初期対応に関する明確な規定がなかったのです。そのため、事業者によって対策のレベルにばらつきがあり、効果的な予防体制が構築されていない職場も少なくありませんでした。

このような背景から、全ての事業場で統一的かつ実効性のある熱中症対策を実施できる枠組みを設ける必要があったと推測されます。

厚生労働省が推進する熱中症対策義務化の対象は?

熱中症対策の義務化は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で作業する全ての事業者が対象になります。WBGTとは、気温・湿度・輻射熱を総合的に評価した暑さの指標で、熱中症リスクを判断する国際基準です。

対象作業の時間的条件は、継続して1時間以上、または1日あたり合計4時間を超えて実施することが見込まれる場合です。この条件に該当すれば、業種や企業規模を問わず、すべての雇用主に適用されます。

空調設備のない環境や熱源のある作業場では、季節を問わず該当する可能性があるため、注意が必要です。

NBKマーケティングが提供する「ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケット」を活用すると、マイナス78.5℃の強力冷却で厳しい現場でも作業を続けられます。

空調服のようなモーターを使用せず、防爆エリアでも安心して着用可能です。熱中症対策に取り組む事業者の方はぜひ、製品の詳細をご確認ください。

>>冷却用ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる

厚生労働省による熱中症予防義務化への対策

熱中症対策の義務化に伴い、事業者は熱中症の早期発見と迅速な対応を可能にする体制整備が必要です。具体的な義務は以下の3つです。

▼厚生労働省による熱中症予防義務化への対策

- 対策①|報告・連絡体制の構築

- 対策②|対応マニュアルの策定

- 対策③|関係者への情報共有と周知

それぞれの対策について詳しく解説します。

対策①|報告・連絡体制の構築

事業者は熱中症の症状を早期に把握するため、明確な報告ルートを整備する必要があります。整備すべき連絡経路は以下の2つです。

- 体調不良を感じた作業者本人からの申告

- 周囲が異変に気づいた際の報告

体制づくりとしては、現場責任者や安全管理者を報告先に指定し、連絡方法を明文化します。職場巡視による定期的な健康状態の確認やバディ制の導入、ウェアラブルデバイスを活用した体温・心拍数の監視なども有効です。

大量の発汗やふらつきなどの症状も見逃さない体制を整えましょう。

対策②|対応マニュアルの策定

熱中症の疑いがある作業者を発見した際の具体的な対応手順を、事業場ごとに文書化することが求められます。マニュアルには、作業からの離脱、身体冷却の方法、医療機関への搬送判断基準などの記載が必要です。

作業中断の判断基準、涼しい場所への移動手順や衣服の緩め方、冷却材の使用方法など、現場で即座に実行できる内容にしましょう。また、症状の程度に応じた対応レベルの設定や救急搬送が必要な状態の見極め方も含めるべきです。

緊急連絡網には、産業医や最寄りの医療機関の連絡先と所在地を記載します。マニュアルを作成し、定期的な見直しと訓練を実施することで、いざという時の迅速な対応が可能です。

対策③|関係者への情報共有と周知

策定した体制とマニュアルは、正社員だけでなく派遣社員や請負業者など、全ての関係者に周知する義務があります。朝礼での説明や社内メールでの配信、休憩室への掲示など、複数の方法を組み合わせて確実に伝達します。

教育内容は以下の通りです。

- 熱中症の初期症状

- 報告先と連絡方法

- 緊急時の対応手順

個人の体調管理の重要性、水分・塩分補給のタイミング、休憩の取り方なども併せて指導することが効果的です。

新規入職者への教育体制も整備し、作業開始前に必ず熱中症対策を説明する仕組みを作ります。多言語対応が必要な職場では、外国人労働者にも理解できる資料を準備し、全員が等しく安全に働ける環境を構築しましょう。

厚生労働省の熱中症対策義務化に違反した場合の罰則

改正労働安全衛生規則に定められた熱中症対策を実施しなかった事業者には、厳しい罰則が適用されます。罰則の内容は、違反した個人と法人でそれぞれ次のように規定されています。

| 個人 | 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 法人 | 50万円以下の罰金 |

建設現場など複数の事業者が関わる作業場では、元請けだけでなく全ての事業者が処罰対象となる点に注意が必要です。

さらに深刻なのは、安全配慮義務違反による民事責任です。事業者が適切な対策をしなかった場合には、損害賠償請求を受ける可能性があります。

具体的には、以下のようなケースです。

- 高温環境下にもかかわらず、空調設備などの冷却措置を講じなかった場合

- 暑さ指数(WBGT)の上昇を認識しながら、作業を中断せず継続させた場合

- 十分な休憩や水分補給を指示せず、長時間の作業を行わせた場合

企業の信用失墜や経済的損失を避けるためにも、確実な対策実施が不可欠です。

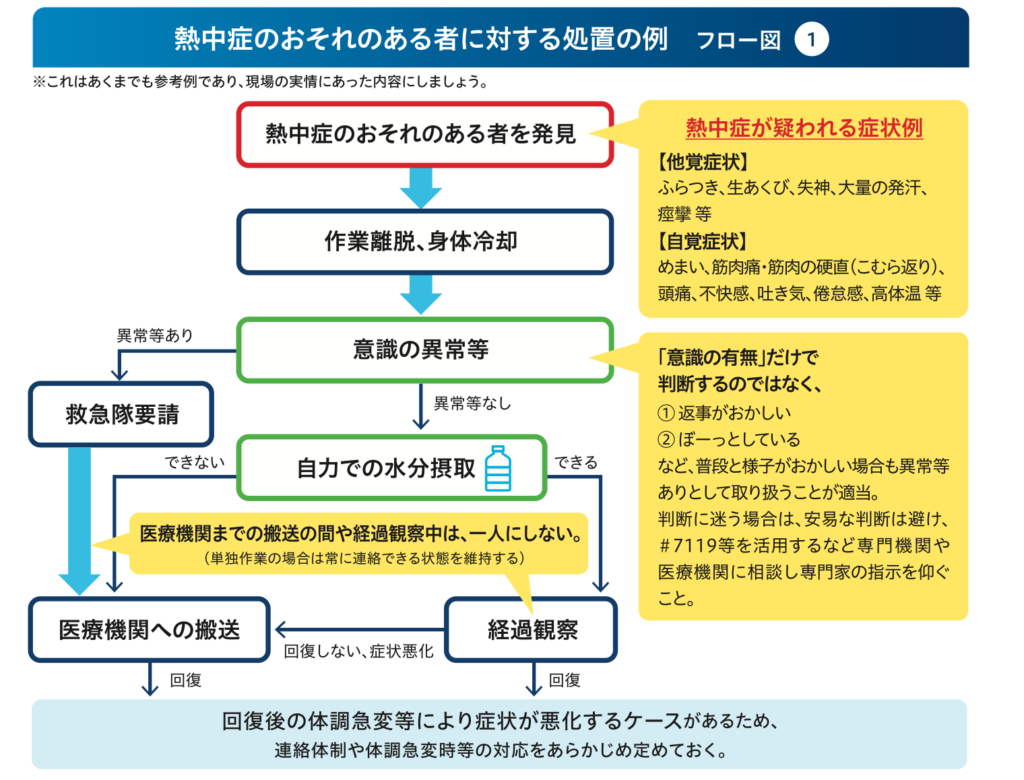

熱中症の恐れがある方を発見した際の処置例

引用:厚生労働省

職場で熱中症の疑いがある方を発見した場合は、迅速かつ適切な対応が必要です。

まずは直ちに作業を中止させ、涼しい場所へ移動させて身体を冷却します。意識の異常や返答の遅れなどが見られる場合は重症化の可能性があるため、ためらわず救急隊を要請しましょう。

自力で水分補給が可能であれば経過を観察し、症状の回復を確認します。一方で、自力での水分補給が困難な場合には医療機関への搬送が必要です。

搬送や経過観察の間は決して一人にせず、常に誰かが必ず付き添います。

判断に迷う場合は自己判断を避け、#7119などの救急安心センターや医療機関へ相談するのが適切です。回復後であっても体調が急変するケースがあるため、連絡体制や再発時の対応をあらかじめ決めておきましょう。

厚生労働省の熱中症義務化に伴う空調服の効果

空調服(ファン付き作業着)は、熱中症対策に有効なアイテムです。服に内蔵された小型ファンが外気を取り込み、汗の蒸発を促進することで体温調節を助けます。

最大の効果は、直接冷却による熱中症リスクの低減です。体表面の温度を下げることで深部体温の上昇を抑制し、高温下でも作業者の安全性を担保できます。

温度調整機能付きのモデルでは、過度な冷却を防ぎながら最適な体温維持が可能です。

ただし、空調服はモーターを内蔵しているため、防爆エリアなど火気や爆発の危険がある作業環境では使用できません。

そこで有効なのが、NBKマーケティングが提供する「ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケット」です。モーターが内蔵されているタイプではないため、防爆エリアでも着用できます。

ハーネスやライフジャケットとも併用可能で、作業性を損なわずにマイナス78.5℃の強力な冷却効果を発揮します。興味のある方は、以下のURLから詳細をご確認ください。

>>冷却用ドライアイス/保冷剤(アイスパック)ジャケットを見てみる

まとめ:熱中症対策の義務化に対応しよう

厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、2025年6月より熱中症対策を全事業者に義務付けました。対象はWBGT28度以上または気温31度以上の環境で作業を行う職場です。

報告体制や対応マニュアルの整備、関係者への周知徹底が求められ、違反すれば懲役や罰金などの罰則が科される恐れもあります。

作業員の命と健康を守るため、自社に合った対策を早急に導入しましょう。