防爆規格は、可燃性ガスや蒸気がある危険場所で、電気機器が爆発を引き起こさないよう定められた基準です。国や地域によって規格は異なり、日本の規格と国際規格が併存しているため、機器選定の際に混乱を招く可能性があります。

そこで本記事では、防爆規格の基本概念から日本と海外の規格の違い、防爆機器の見分け方まで体系的に解説します。記事の後半では防爆構造の種類について解説するので、ぜひ最後までお読みください。

▼この記事で分かること

- 防爆規格とは?

- 防爆規格|日本と海外の比較

- 防爆機器の見分け方

- 防爆構造の種類

NBKマーケティングでは、LiLz株式会社の防爆エリアで使用できるIoTカメラなどの業務用デバイスを提供しています。現場での情報共有や遠隔サポートをスムーズにし、作業効率と安全性の両立を実現します。

防爆性能を兼ね備えた設計で、厳しい作業環境にも対応可能です。防爆仕様のデバイス導入をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

LiLz Gaugeに関するご質問、お見積り、試験導入のお申し込みなど

お気軽にお問い合わせください

防爆規格とは?

防爆規格とは、可燃性ガスや蒸気がある危険な場所で電気機器が火種となって爆発しないようにするための基準です。

化学プラントや石油精製施設、塗装工場などでは、空気中に引火性物質が漂うケースがあります。このような環境では、電気機器の火花や高温部が着火源となり、爆発事故を引き起こす恐れがあるため、防爆規格で基準が定められています。

使用環境の危険度に応じた機器の選定基準も示されているため、安全管理者は適切な防爆機器の導入が可能です。

防爆規格|日本と海外の比較

爆発の危険がある環境で使用される電気機器には、各国独自の防爆規格が定められています。ここでは、日本と海外の防爆規格の違いについて詳しく解説していきます。

▼防爆規格|日本と海外の比較

- 日本の防爆規格

- 海外の防爆規格

日本の防爆規格

日本の防爆規格は、以下の2つの体系で構成されています。

- 電気機械器具防爆構造規格

- 国際整合防爆指針

「電気機械器具防爆構造規格」は、昭和44年に厚生労働省が定めた従来型の規格です。防爆構造の種類、爆発等級、発火温度の等級を組み合わせた表記で示されます。

一方で1988年には、国際規格であるIEC(国際電気標準会議)との整合性を図るため、「国際整合防爆指針」が技術的基準として制定されました。国際的な表記方法を採用し、グローバル標準に近い形式です。

なお、労働安全衛生法により、日本国内で使用できるのは上記いずれかの基準に合格した機器のみです。海外で認証を受けた製品であっても、日本の検定に合格しなければ使用は認められません。

そのため、機器導入時には必ず国内認証の有無を確認する必要があります。

海外の防爆規格

海外では地域や国ごとに独自の防爆規格が存在します。海外の主要規格を以下にまとめました。

| 国際規格 | IECEx |

| アメリカ規格 | UL |

| 欧州規格 | ATEX |

| 中国規格 | Ex-CCC(旧NEPSI) |

| 韓国規格 | KCs |

このように、それぞれの国や地域で独自の認証制度が運用されています。各規格の違いは、爆発性雰囲気の分類方法や試験基準、認証手続きなどです。

例えば、米国のUL規格ではClass/Division方式とZone方式の2つの分類体系が併存しています。一方、欧州のATEX指令では機器カテゴリーによる分類が採用されており、アプローチが異なります。

国際的な相互認証制度は限定的であるため、輸出入の際には対象国の規格に適合した検定を個別に取得する必要があります。IECEx認証を取得していても、各国の国内法に基づく追加認証が求められることが一般的です。

特に、グローバル展開を考える企業は、複数国の認証取得が必要と言えます。

防爆環境で安心して使える機器をお探しなら、NBKマーケティングまでお気軽にご相談ください。

NBKマーケティングでは、RealWear社の国際防爆ATEXのゾーン1およびCSA C1/D1準拠したスマートグラスを販売しています。また、国内防爆規格を取得したスマートデバイスも購入可能です。

LiLz Gaugeに関するご質問、お見積り、試験導入のお申し込みなど

お気軽にお問い合わせください

防爆機器の見分け方

防爆機器を正しく選定・使用するためには、機器に表示されている防爆記号の理解が欠かせません。日本では「電気機械器具防爆構造規格」と「工場電気設備防爆指針」の2つの表示体系があり、それぞれ異なる記号体系を採用しています。

ここでは、各規格での表示方法と読み取り方を詳しく説明します。

▼防爆機器の見分け方

- 見分け方①|電気機械器具防爆構造規格

- 見分け方②|工場電気設備防爆指針

見分け方①|電気機械器具防爆構造規格

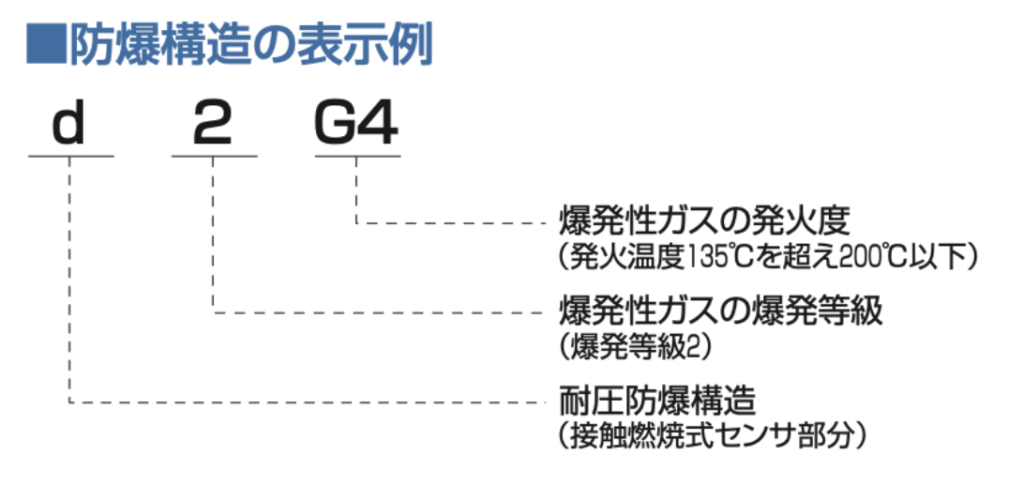

引用:新コスモス電機株式会社

電気機械器具防爆構造規格(構造規格)の防爆機器は、「d2 G4」のように表示されます。最初の記号は防爆構造の種類を示し、耐圧防爆構造は「d」、内圧防爆構造は「f」、本質安全防爆構造は「ia」「ib」などで表されます。

次の数字は爆発等級を表し、数値は1から3までです。数値が大きいほど、より小さな隙間でも火炎が逸走しない、高い防爆性能を持っています。

例えば、等級3は水素やアセチレンなどの危険性の高いガスに対応可能です。

最後の「G」と数字の組み合わせは発火度を示し、G1(450度超)からG5(100~135度)まで分類されています。ガソリンやヘキサンはG3、アセトアルデヒドはG4に該当するなど、使用環境のガスに応じた選定が必要です。

見分け方②|工場電気設備防爆指針

引用:新コスモス電機株式会社

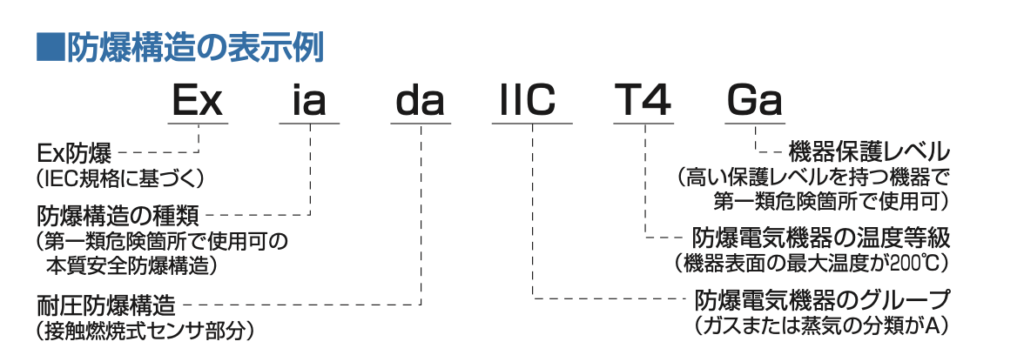

工場電気設備防爆指針(整合指針)では、「Ex ia da IIC T4 Ga」のような国際規格に準じた表示を採用しています。冒頭の「Ex」は整合指針準拠を意味し、続く記号が防爆構造の種類です。

耐圧防爆構造なら「d」「da」「db」「dc」、内圧防爆構造なら「pv」「px」「py」「pz」といった具合に、より細分化されています。

グループ記号の「Ⅱ」は可燃性ガス環境用、「Ⅲ」は粉じん環境用を示し、さらにA、B、Cに細分化されます。ⅡAはプロパンやメタン、ⅡBはエチレン、ⅡCは水素やアセチレンなどの危険性に対応可能です。

温度等級はT1(450度)からT6(85度)まで6段階で表示され、数字が大きいほど低い表面温度を保証します。

防爆構造の種類

防爆構造には複数の種類があり、それぞれ異なる原理で爆発を防止します。ここでは、各種類の概要について解説していきます。

| 防爆構造の種類 | 構造規格 | 整合指針 |

| 耐圧防爆構造 | d | d |

| 内圧防爆構造 | f | px・py・pz |

| 油入防爆構造 | o | o |

| 安全増防爆構造 | e | e |

| 本質安全防爆構造 | ia・ib | ia・ib・ic |

| 非点火防爆構造 | n | nA・nC・nR |

| 樹脂充てん防爆構造 | ma・mb | ma・mb・mc |

| 特殊防爆構造 | s | - |

種類①|耐圧防爆構造

耐圧防爆構造は、強固な容器で電気機器を覆い、内部で爆発が起きても外部への影響を防ぐ構造です。容器内で可燃性ガスが着火しても、圧力に耐えて火炎を冷却し、外部への引火を防ぎます。

小型から中型の電気機器に適しています。比較的導入が容易で、他の防爆構造との組み合わせも可能です。

ただし、爆発圧力に耐える強度が必要なため、容器の肉厚が増して機器が重くなる傾向があります。

種類②|内圧防爆構造

内圧防爆構造は、清浄な空気や不活性ガスで内部を加圧し、可燃性ガスの侵入を防ぐ構造です。保護気体により容器内を陽圧状態に維持することで、着火源と可燃性ガスの接触を物理的に遮断します。

大容量の制御盤や高出力機器など大きな装置に適し、条件を満たせば一般用機器の搭載も可能です。

運用には保護気体の供給設備と圧力監視システムが必要で、圧力低下時には電源を遮断する安全装置の設置が必要です。ランニングコストがかかるものの、大型設備の防爆化には実用的な選択肢となることが多く、広く採用されています。

種類③|油入防爆構造

油入防爆構造は、電気機器を絶縁油に浸すことで、可燃性ガスと着火源を隔離する防爆方式です。絶縁油は電気的な絶縁性能に加え、アークや火花の発生を抑制する効果があります。

油面の高さを適切に維持することで、確実な防爆性能を発揮します。劣化や汚染によって防爆性能が低下する可能性があるため、使用する油の品質管理が重要です。

種類④|安全増防爆構造

安全増防爆構造は、火花を発生しない機器で温度上昇の抑制と絶縁強化により安全性を高めた構造です。端子台・接続箱・照明器具等に広く用いられ、条件を満たせばIICにも対応可能です。

以下のような配慮により防爆性能を実現します。

- 絶縁材料の選定

- 沿面距離の確保

- 温度上昇の管理

適用できる機器は限定されますが、保守は比較的簡単です。ただし、異常時の安全性は保証されないため、過負荷保護装置との併用が必須です。

種類⑤|本質安全防爆構造

本質安全防爆構造は、回路エネルギーを着火限界以下に抑えることで爆発を防ぐ方式です。正常時だけでなく、短絡や断線などの故障時においても、火花や発熱による着火が起こらないレベルまでエネルギーを抑制します。

Zone0(0種危険場所)の危険度が高い場所にも設置可能です。センサーや計測器、通信機器などの低電力機器に広く採用されています。

保護レベルはia、ib、icに分かれ、使用場所の危険度に応じて選択されます。

種類⑥|非点火防爆構造

非点火防爆構造は、通常運転や規定の異常状態でも爆発性雰囲気を着火させないよう設計された構造です。「簡易防爆」とも呼ばれ、Zone2のような爆発性雰囲気の発生頻度が低い場所専用の構造として採用されています。

nA型、nC型、nR型のタイプがあり、それぞれ異なる保護方式を採用しています。

他の防爆構造と比べて設計・製造の要求事項が緩和されており、幅広い機器への適用が可能です。ただし、Zone0やZone1のような危険度の高い場所では使用できません。

種類⑦|樹脂充てん防爆構造

樹脂充てん防爆構造は、電気部品や回路を樹脂で封入し、可燃性ガスとの接触を遮断する構造です。エポキシ樹脂やシリコーン樹脂などを使用し、電気部品を完全に包み込むことで防爆性能を実現します。

電子部品、端子箱、基板などに適しており、樹脂が筐体を兼ねることで機器の小型化が可能です。防水・防塵性能も同時に得られ、過酷な環境での使用にも適しています。

他の防爆構造と組み合わせやすく、複合的な防爆設計にも対応できる柔軟性があります。

種類⑧|特殊防爆構造

特殊防爆構造は、標準的な防爆構造に分類されない独自の原理や技術により、爆発性ガスの発火を防止する構造です。設計の自由度が高く、特定用途に最適化された防爆ソリューションの実現が可能です。

ただし、認証取得には詳細な技術検証と第三者機関による厳格な評価が必要となるため、開発には相応の時間とコストを要します。

まとめ:防爆規格の基礎を理解して安全な機器選びをしよう

防爆規格は、可燃性ガスや蒸気が存在する環境で電気機器が着火源とならないように定められた基準です。日本と海外では規格や表示方法が異なるため、機器導入時には現場の環境に加え、対象国の認証制度を十分に理解することが大切です。

ぜひ本記事を参考に、防爆規格の基本から各国の違い、防爆構造の種類まで正しく理解し、適切な機器選定にお役立てください。